Am 27. Juli 2018 stand die zweite totale Mondfinsternis des Jahres an, wobei die erste im Januar nicht von Deutschland aus zu beobachten war. Daher wollte ich diese natürlich unbedingt sehen. Nebenbei bemerkt hat das Jahr 2019 zwar noch eine totale und eine partielle Mondfinsternis zu bieten, die Jahre danach sehen für Finsternis-Fans jedoch mau aus: Die nächste Totale ist erst wieder 2022 und die ist in Deutschland nur schlecht zu sehen: Der Mond wird zu Beginn der Totalität untergehen. Die nächste Totale unter besten Bedingungen findet erst 2029 statt! Bis dahin gibt es nur ein paar schwierig zu beobachtende ähnlich der im Jahr 2022. Daher lautet die Devise: mitnehmen, was geht!

Trotz Rekordsommer war die Wetterlage für den Tag der totalen Mondfinsternis natürlich nicht überall in Deutschland so sicher. Doch immerhin sahen die Wettervorhersagen zumindest für das Rhein-Main-Gebiet recht vielversprechend aus, sodass für eine erfolgreiche Beobachtung keine weite Fahrt notwendig zu sein schien. Daher rückte als Vordergrund-Kulisse dieses Mal die Frankfurter Skyline in den Blick.

Standortsuche

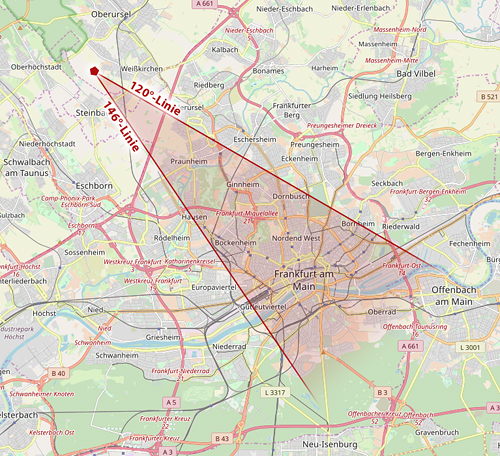

Der verfinsterte Mond sollte gegen 21:10 MESZ etwa bei 120° Azimut aufgehen. Das Ende der (Kernschatten-)Finsternis war um 23:13 MESZ bei 146° Azimut und 14° Höhe. Also galt es zunächst, einen Standort westlich von Frankfurt mit freier Sicht im entsprechenden Horizontbereich zu finden. Sehr hilfreich für die Planung ist das online-Werkzeug „The Photographers Ephermis“, das für jeden beliebigen Standort die Sichtlinien für Sonne und Mond über die Karten von Google Maps legt.Der Mond sollte für Weitwinkelbilder links der Skyline aufgehen und bis zum Ende der Kernschattenphase über den Hochhäusern entlang wandern. Das schränkte den sinnvollen Bereich für das Vorhaben auf die Gegend innerhalb des Vierecks Eschborn-Kronberg-Oberursel-Weißkirchen ein. Blieb noch die Suche nach einem Beobachtungsplatz mit freier Horizontsicht zwischen 120° und 146° Azimut in dieser Gegend. Als nützlich erweist sich bei solchen Aufgaben die Bodenperspektive von Google Earth. So lässt sich leicht prüfen, ob ggfs. ein Hügel oder Gebäude die Sicht versperren. Die Modellierung der Vegetation ist allerdings nicht so genau. Manchmal helfen Fotos vom jeweiligen Ort, die von Nutzern hochgeladen wurden und in Google Earth verlinkt sind, die Situation einzuschätzen. Als weitere Schwierigkeit gibt es in der anvisierten Gegend eine Menge Überlandleitungen, die das Motiv verschandeln würden. Und diese sind in Google Earth teilweise schwer zu erkennen. Als sich ein Ort als Kandidat herauskristallisiert hatte, galt es daher als letzten Schritt, ihn anzufahren und zu überprüfen.

Letztendlich wurde es ein Feldweg zwischen Stierstadt und Oberhöchstadt, der etwas erhöht lag, wodurch der Blick deutlich über den Hochspannungsmasten nahe der A5 verlief. Über den Feldern am Zeilort gab es zwar auch einige Kabel, jedoch fand sich ein guter Platz ohne diese in den Bildfeldern zu haben.

Setup 1: Pentax 105/670 SDP mit Canon EOS 600D auf der Avalon M-Zero.

Setup 1: Pentax 105/670 SDP mit Canon EOS 600D auf der Avalon M-Zero.

Setup 2: Sigma 135mm f/1,8 and EOS 5D Mk II auf der Vixen AP StarTracker.

Setup 2: Sigma 135mm f/1,8 and EOS 5D Mk II auf der Vixen AP StarTracker.

Setup 3: Sigma 50mm f/1,4 Art an EOS 5D Mk IV.

Setup 3: Sigma 50mm f/1,4 Art an EOS 5D Mk IV.